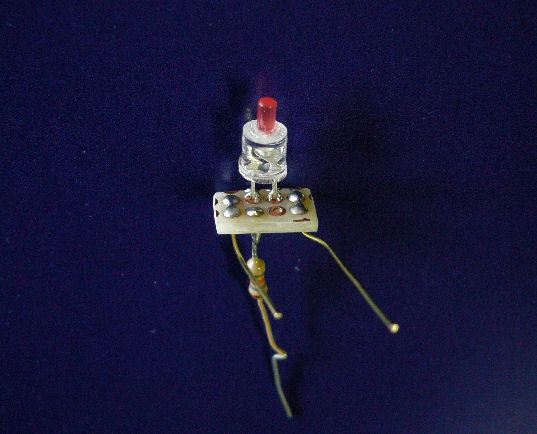

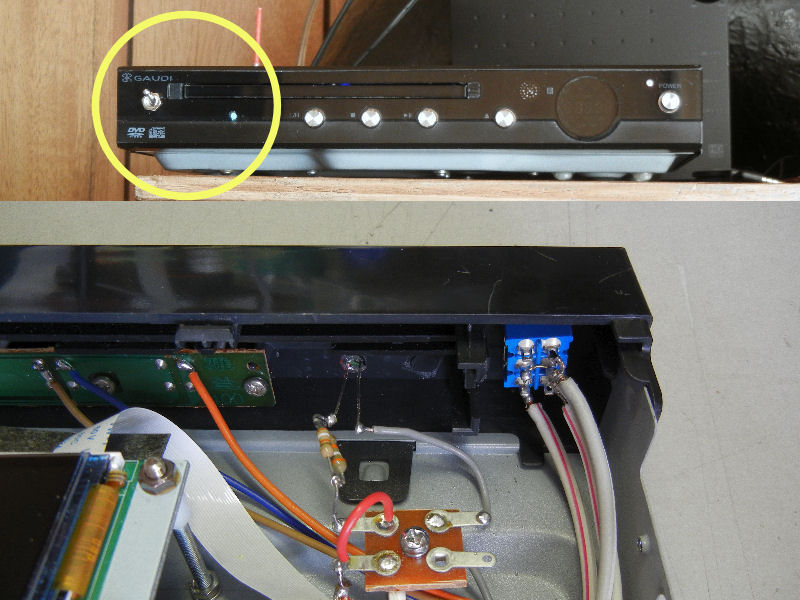

ワンチップでサイン波、三角波、矩形波が出せるICを用いたオーディオ信号発生器です。

当時まだ内容がよく分からないまま回路図をなぞって作ったため、低い周波数での波形の歪が大きいのが欠点です。電源の改良で改善できるかもしれませんが、そのままになっています。

デジタル表示回路と部品はハム仲間のH氏に用意してもらいました。

製作から40年以上経っていますが、今でも使っています。

―4の1―

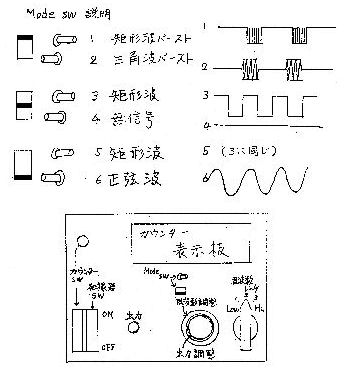

縮小表示のため見づらいですが手書きの操作説明書です。

沢山の機能を統一感の無い幾つかのSWとボリュームに割り当てており、操作性を考慮したパネルになっていません。

使用頻度が低いので使うたびにこの説明書が必要です。

―4の2―

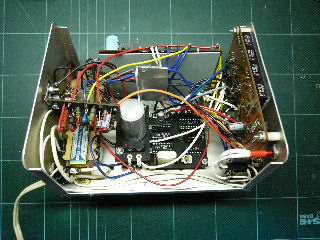

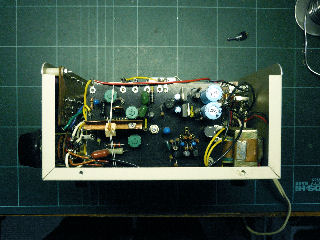

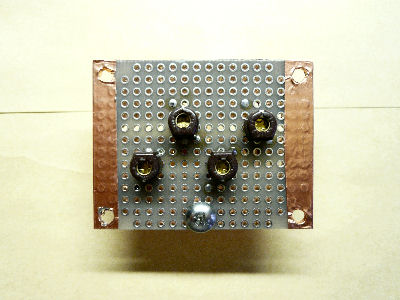

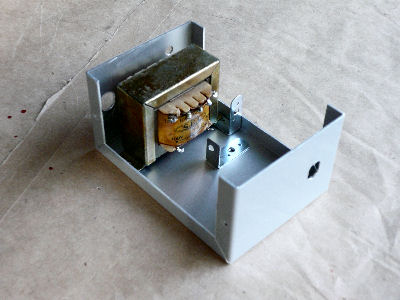

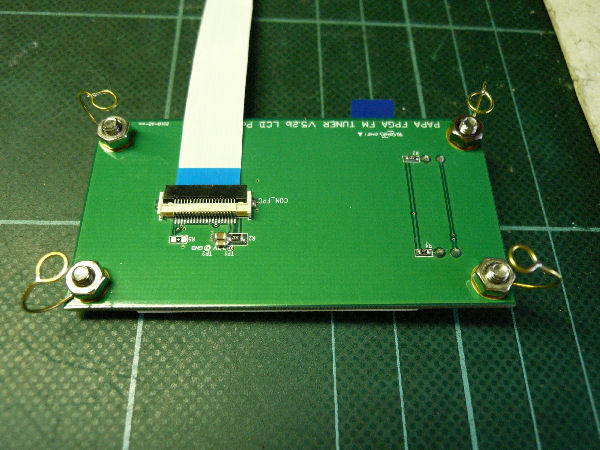

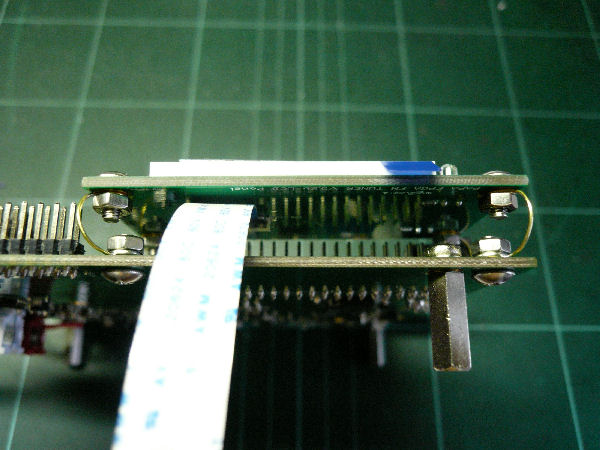

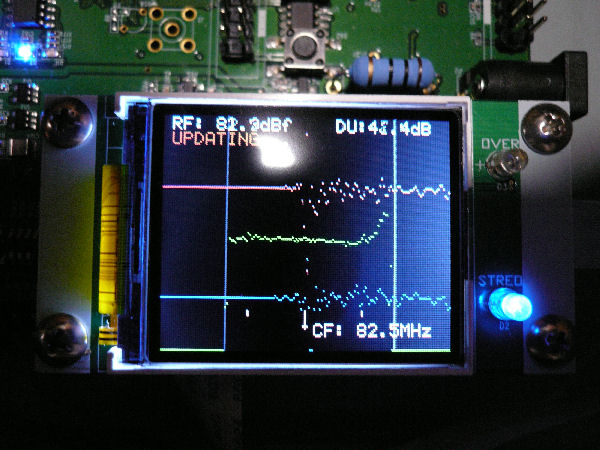

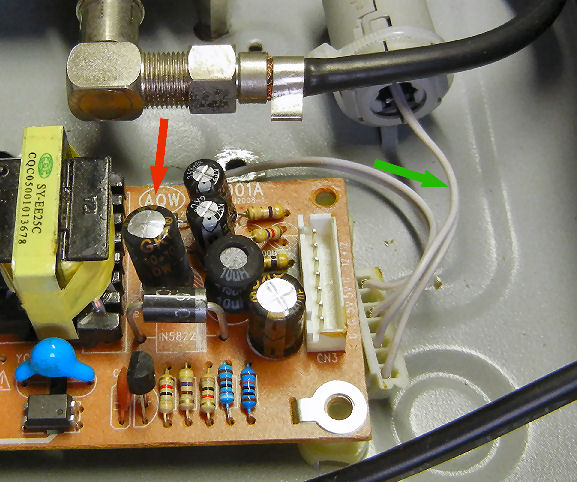

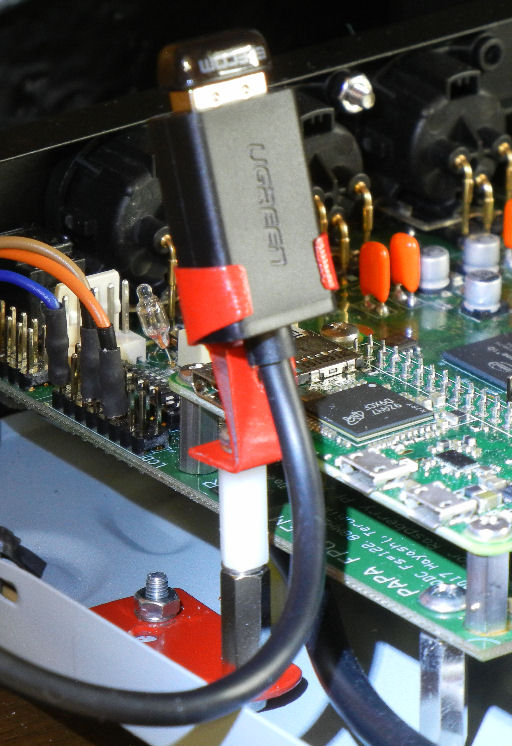

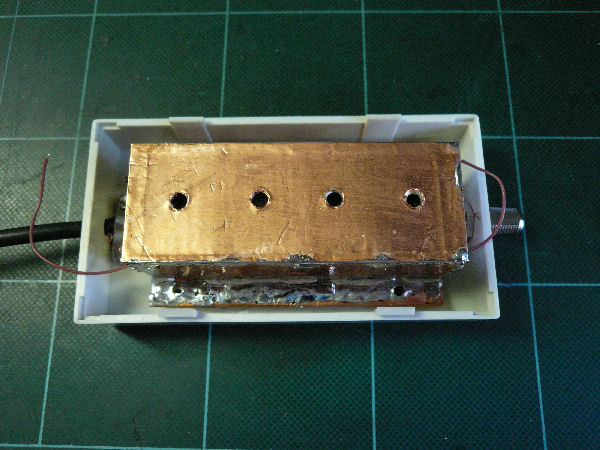

デジタル表示基板斜め上方から見た内部です。右側が前面です。

小さめの基板に組んだ信号用のバッファアンプがLアングルを介して後面パネル内側に付加されています。

電源トランスを二個使っています。表示回路はプラス電源仕様ですが、ICチップがマイナス電源を必要とするためです。

当時は設計図を描かずに製作していました。操作パネル同様部品配置にも統一感がありません。

―4の3―

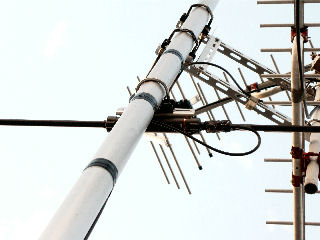

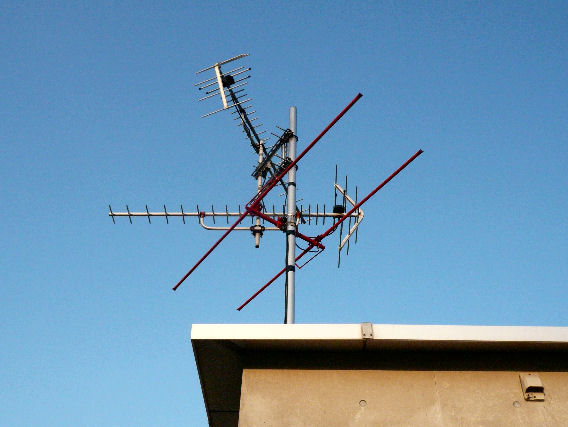

/images/8-hb9cv-III installed.jpg)

/images/1-mast ready to be installed.jpg)

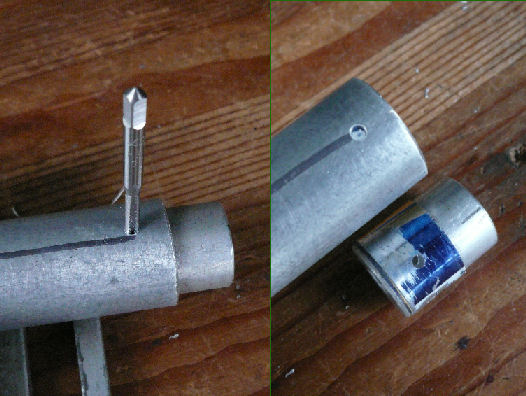

/images/2-mast fixed.jpg)

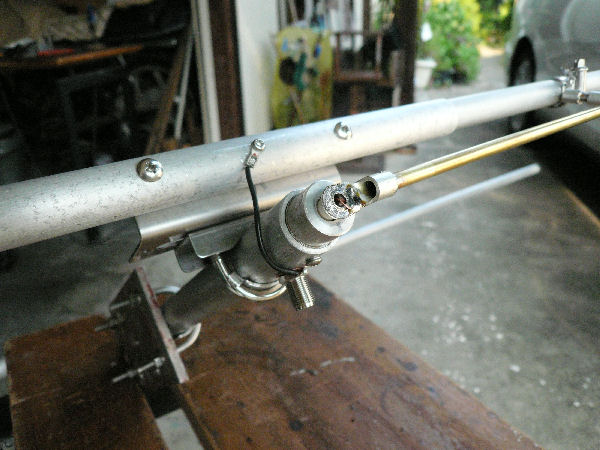

/images/3-element adjuster.jpg)

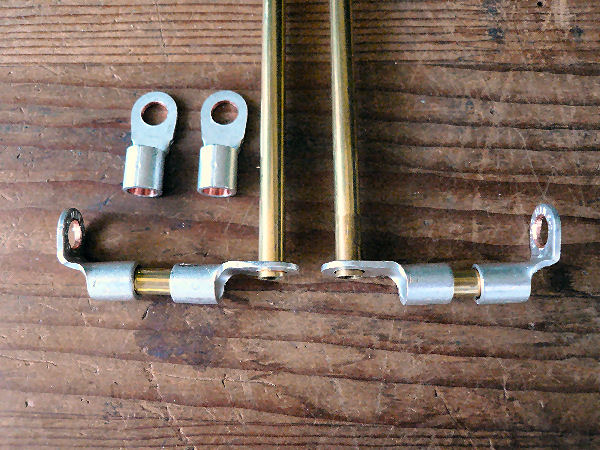

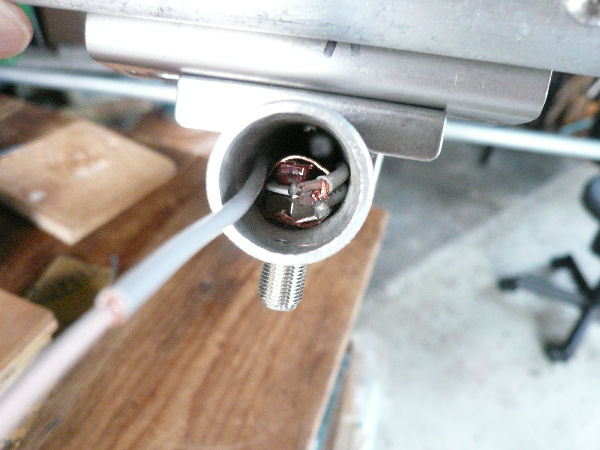

/images/4-feeder receptacle.jpg)

/images/5-feeding cramps.jpg)

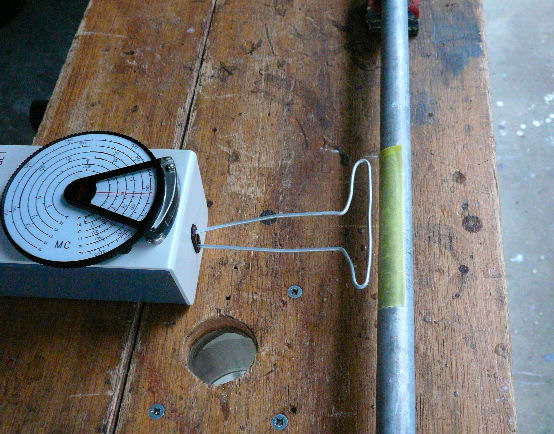

/images/6-feeder to element.jpg)

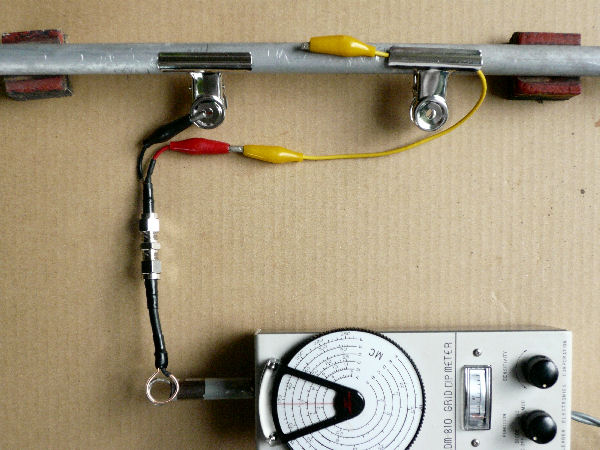

/images/7-initialize monitored.jpg)

/images/hb9cv-III moved.jpg)

/images/version iii renovated.jpg)