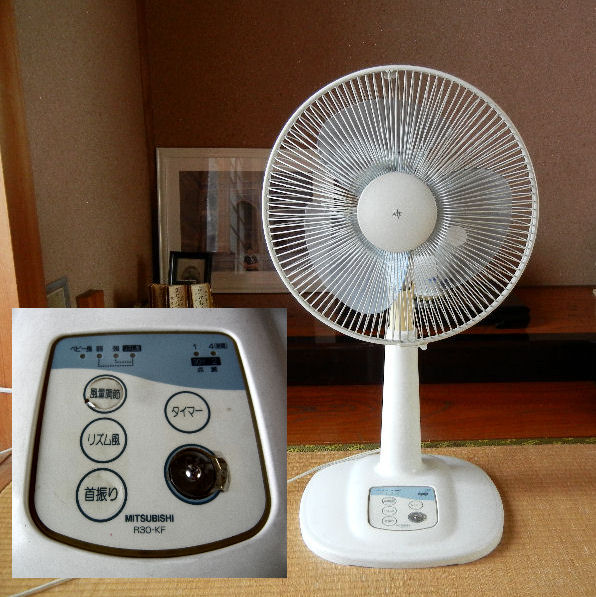

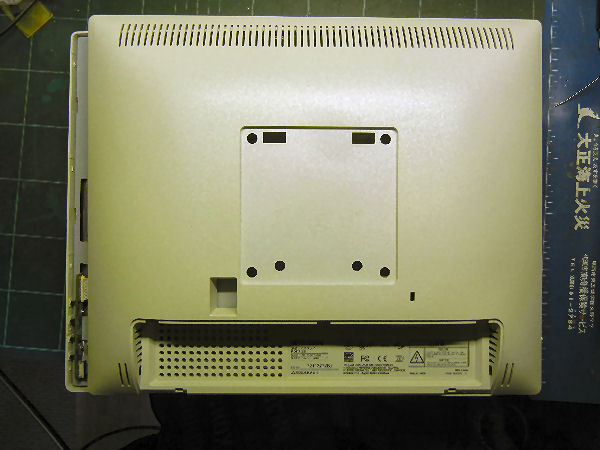

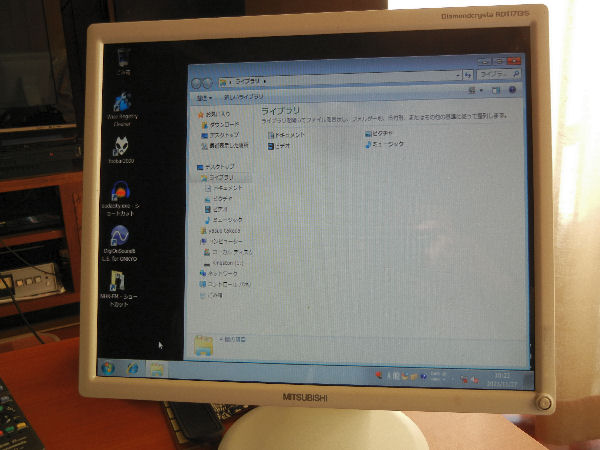

わが家のAV機器達の写真です。ラックの一番上に載っているのがビクターのQL-Y55Fです。

私のターンテーブルは次の2つの条件を備えている必要がありました。

1.ワウフラッター値の小さいもの。例えば未完成交響曲にあるような長い絃の演奏が乱れないもの。当たり前のことですが、よく分からずに回れば何でもいいと安物を使っていたことの反省です。

2.私は音楽を聴きながらよく眠ってしまうので演奏終了とともにレコードが停止するもの。

―9の1―

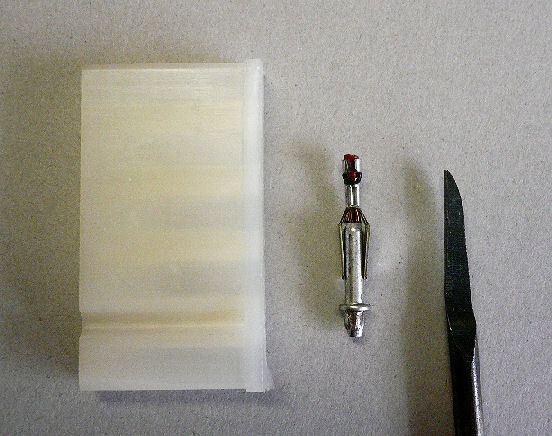

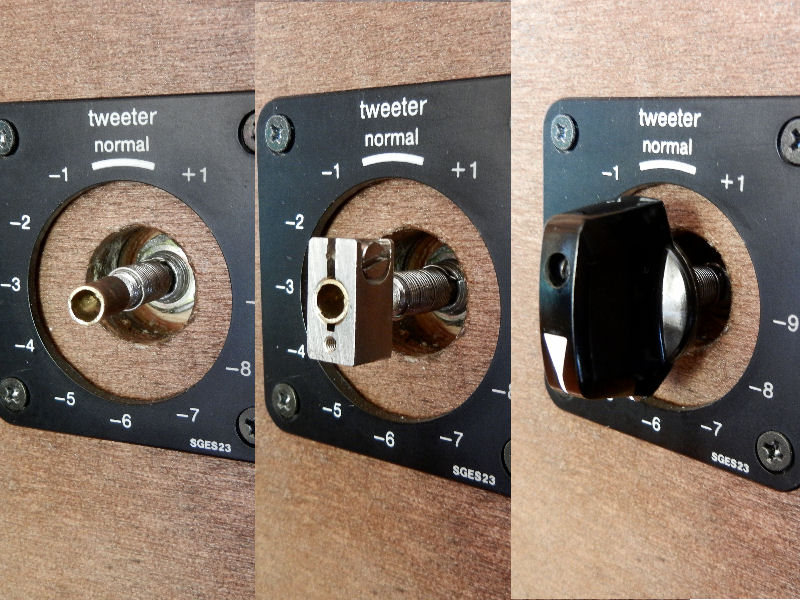

(近所のK氏からPhilipsのターンテーブルとトーンアーム(左の写真)を提供して頂き、化粧し直して使っていたのですが、前記2の理由のためにQL-Y55Fを手に入れました。年金暮らしの身には針の摩耗は身を削られる思いです。)

条件を満たすものは数多くありましたが、QL-Y55Fは探していた時にヤフオクで見かけて結果として入手に至ったものです。

完動品として落札しましたが、残念ながら実際はまともに動かないものでした。結局ジャンクとして譲っていただきました。出店者には誠意を持って対応していただきました。

当初の不具合、その後の故障とも何とか対応でき、わが家の現役レコートプレーヤーの大役を務めています。

―9の2―

初期の状態は次の通りでした。

1.電源は何とか入る

2.テーブルが時々回る

3.針圧がやたら重い(調整できない)

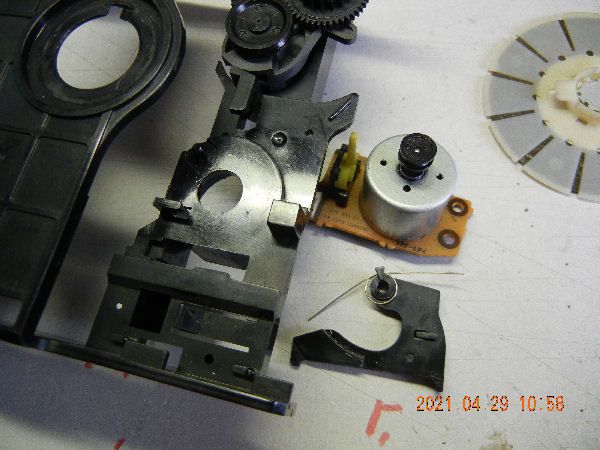

直せる自信も見込みもなく、とにかく無手勝流で分解してみました。

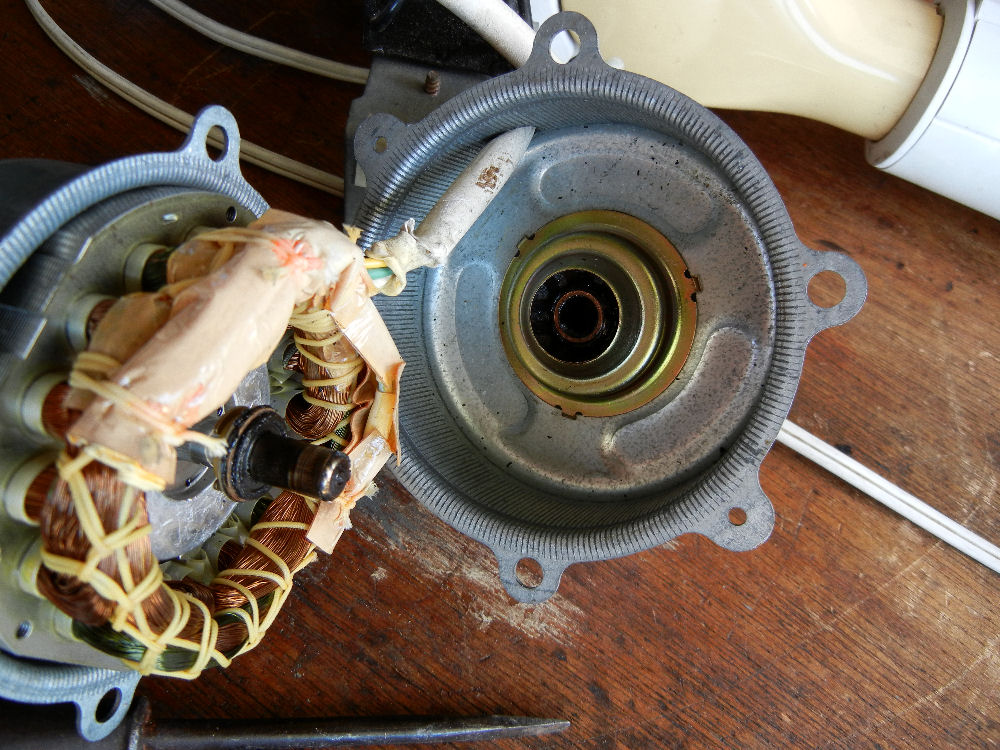

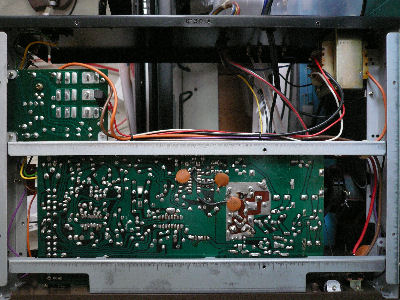

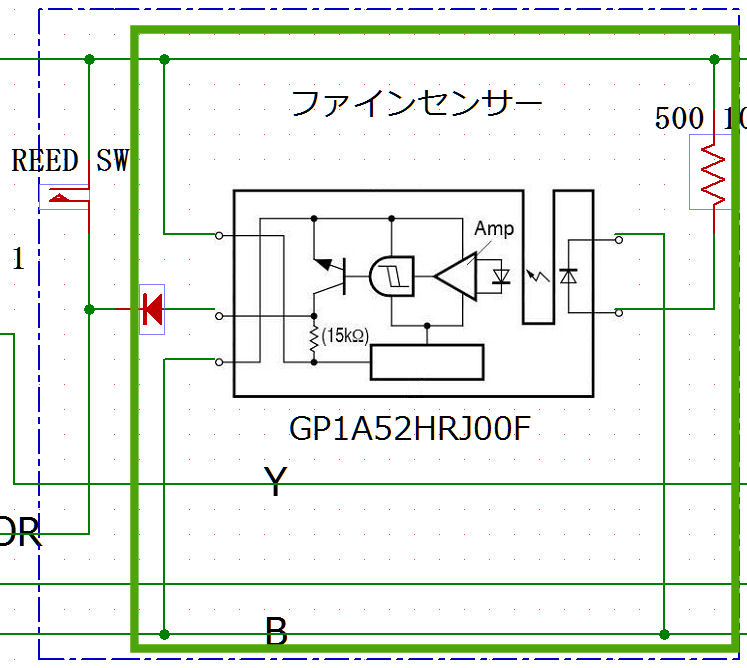

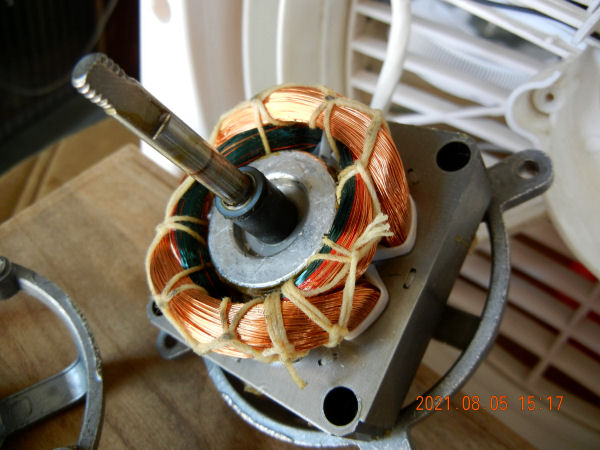

古いことが幸いしました。中身はアナログ回路で、基板の集積度は低く、部品へのアプローチは容易でした。また、制御回路、モーター等に不具合のないことが幸運でした。

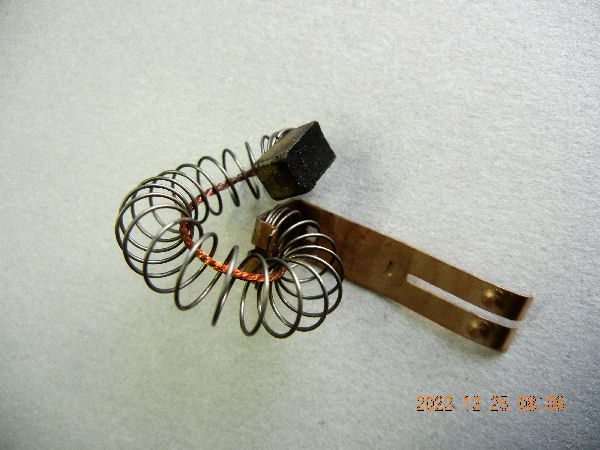

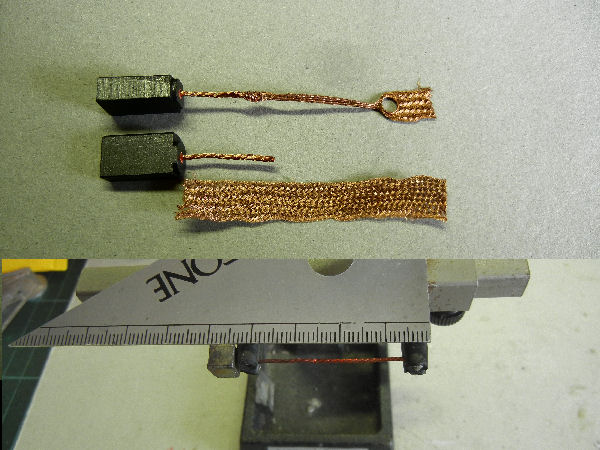

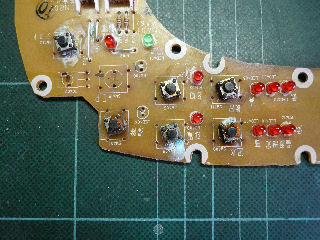

1.はタクトスイッチ内部の汚れ、2-3.はガリオームが原因でした。何れも分解し、内部を丁寧に清掃(CAIGに感謝)して治りました。

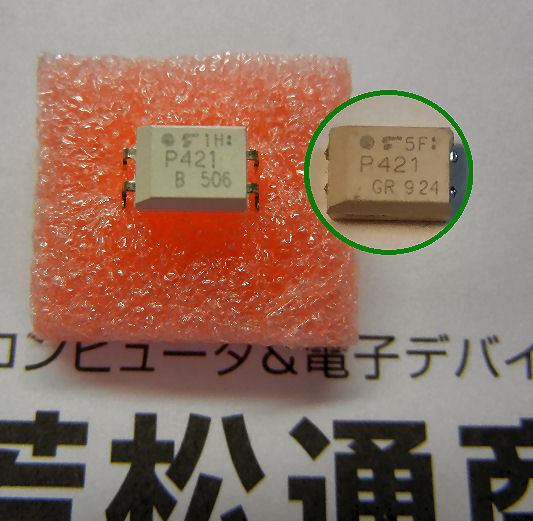

この先の故障に備え、念のため新しい互換部品もストックしました。

―9の3―

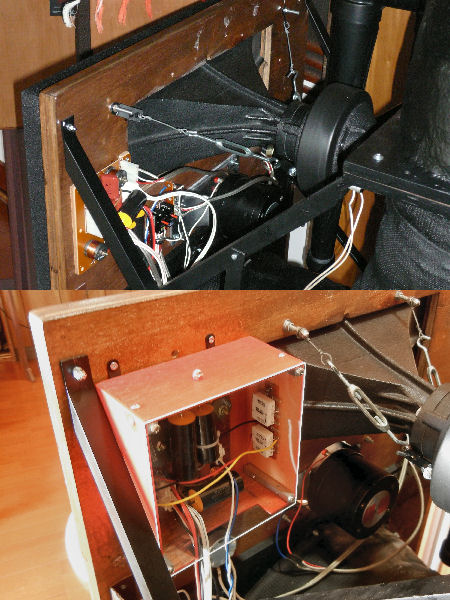

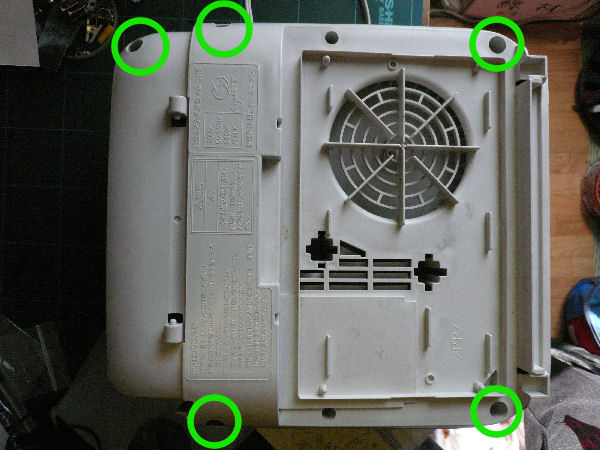

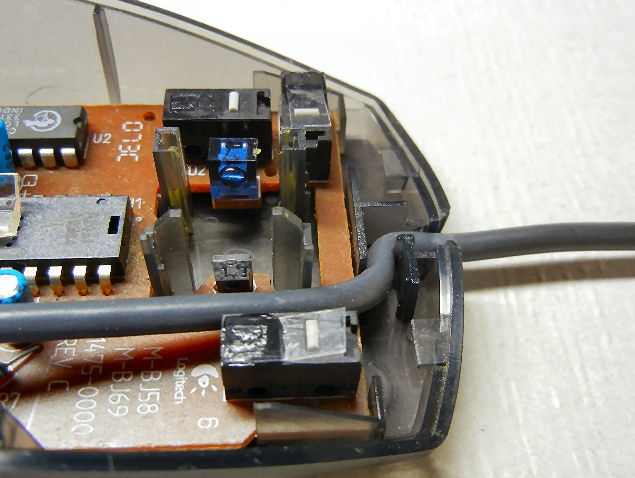

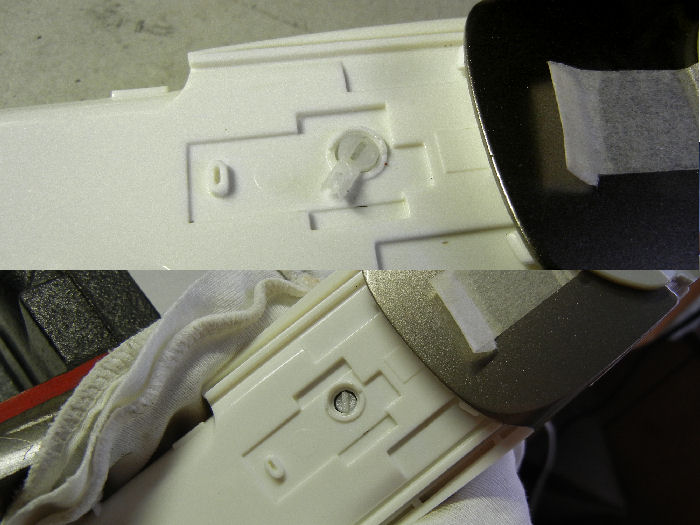

タクトスイッチの修理

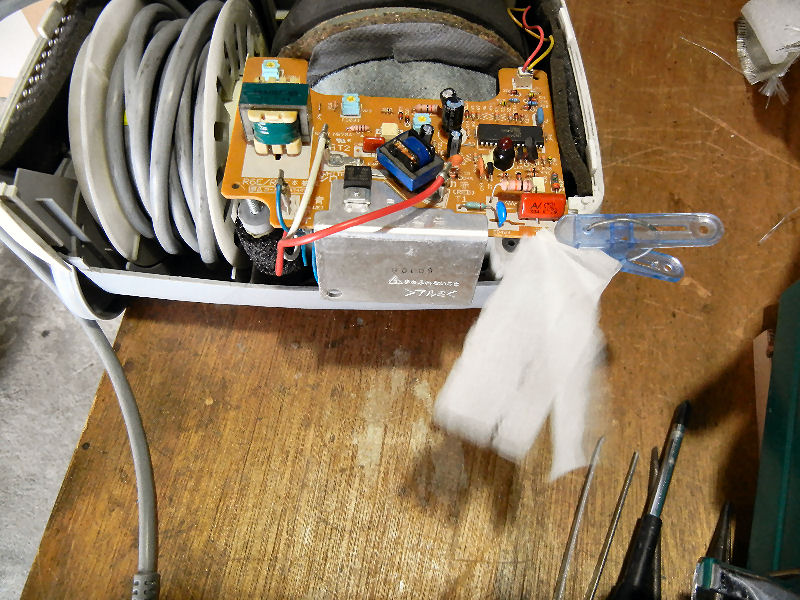

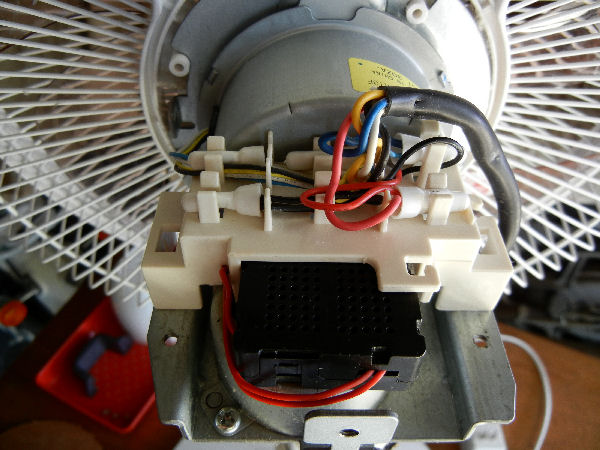

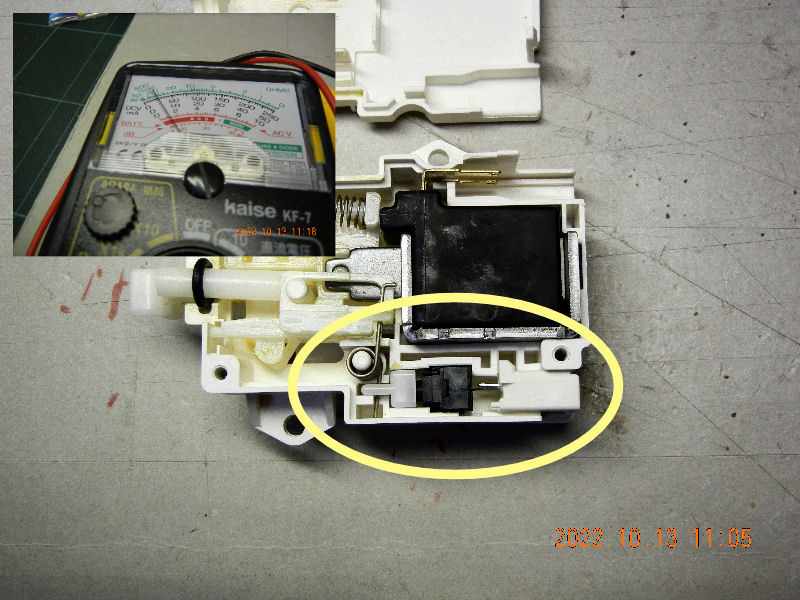

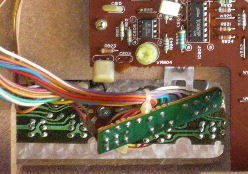

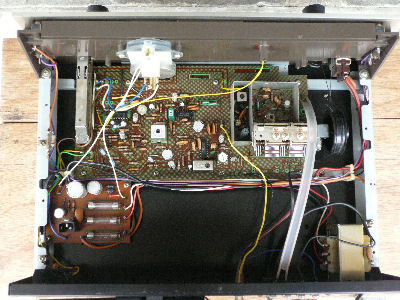

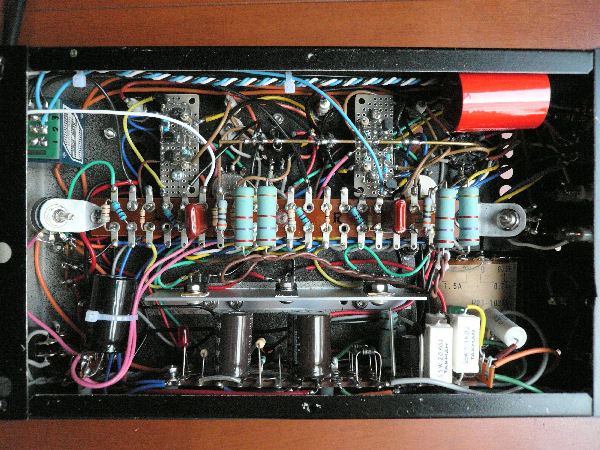

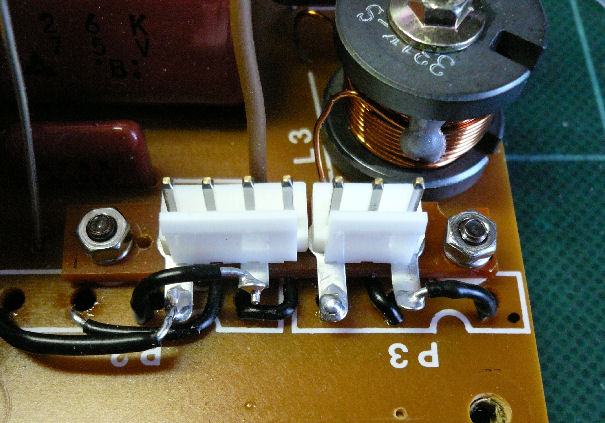

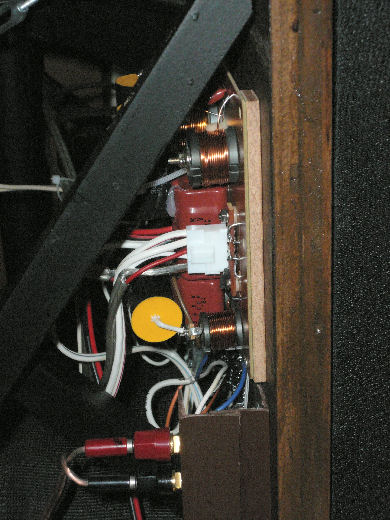

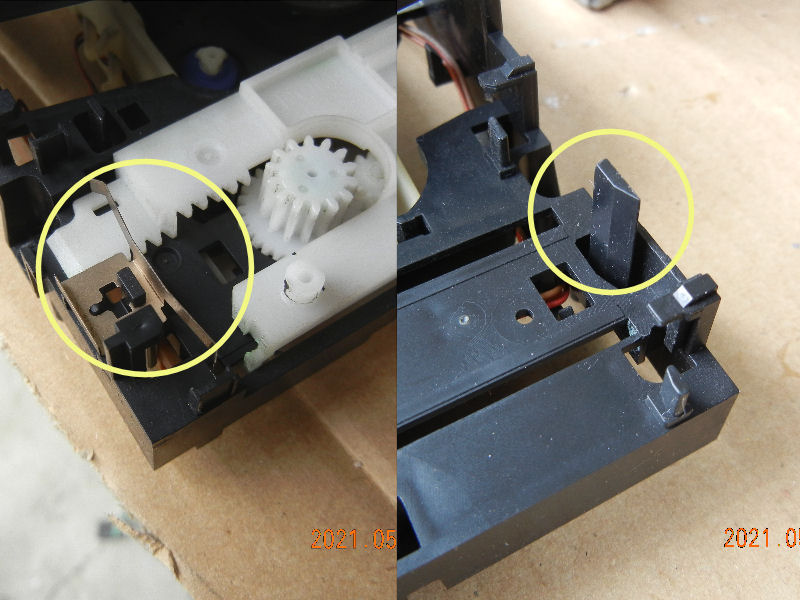

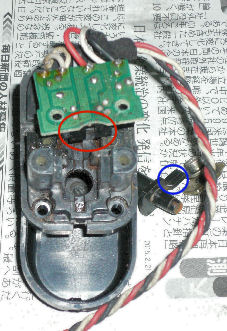

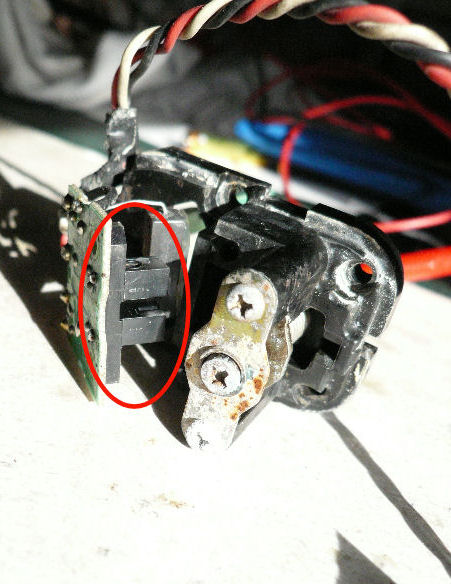

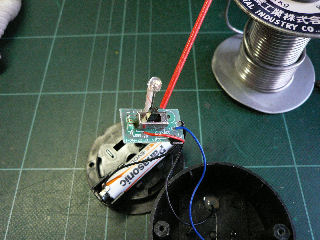

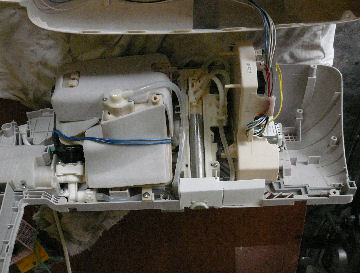

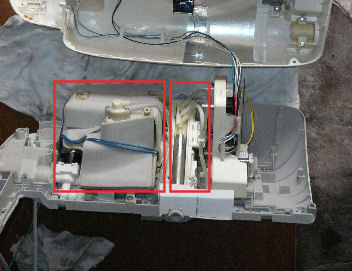

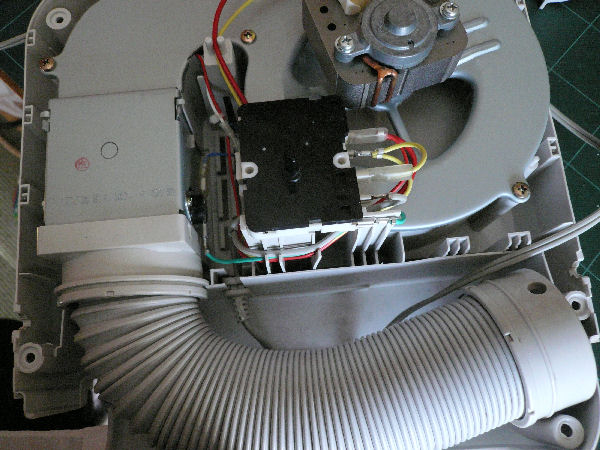

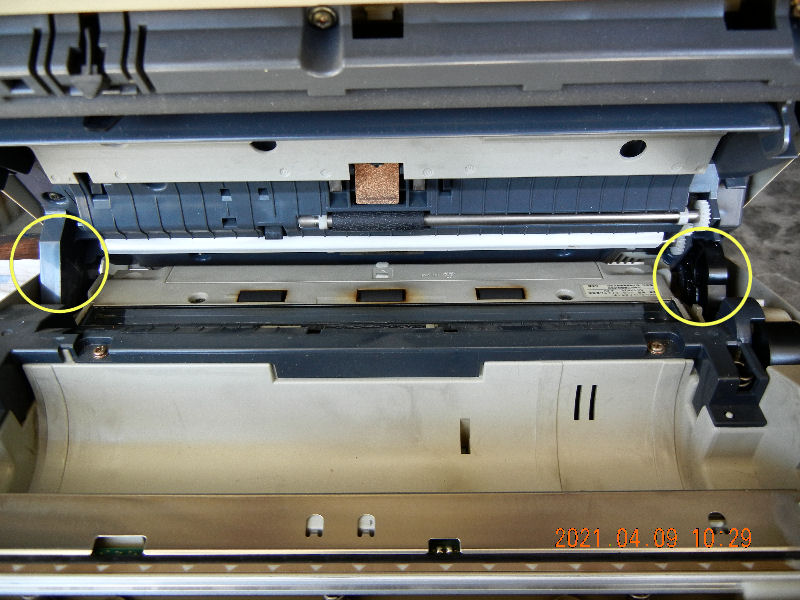

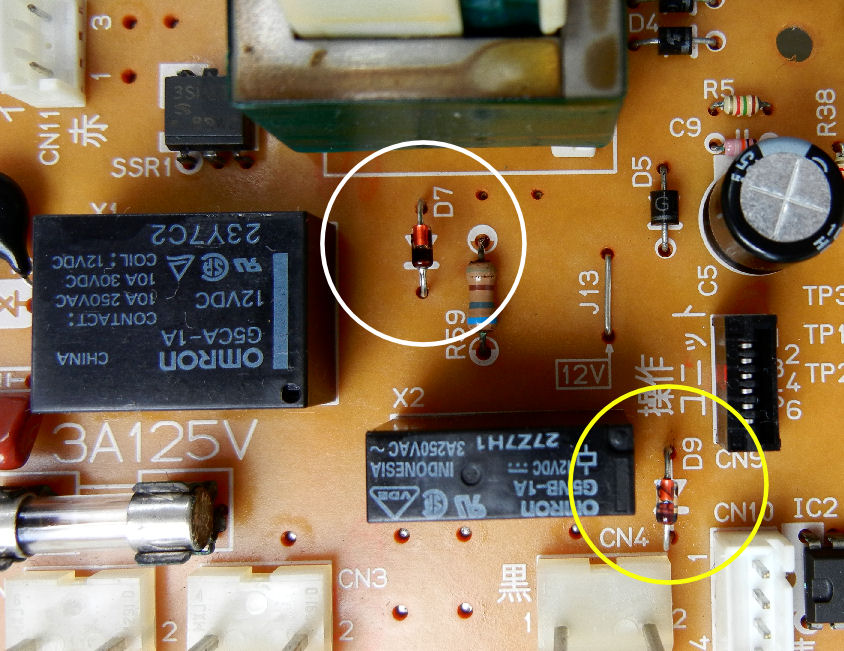

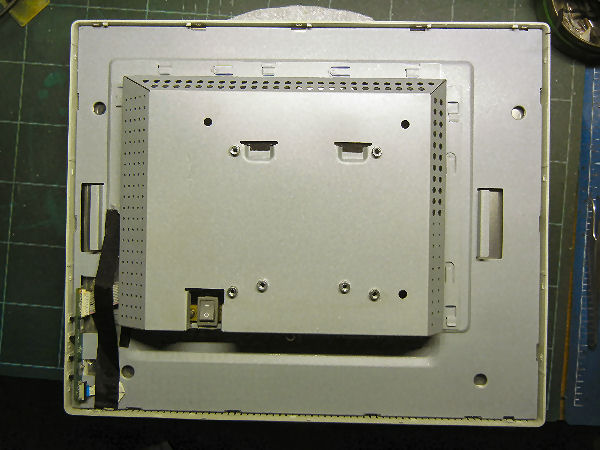

針圧、トレーサビリティ等の調整用ボリュームが付いているサブ基板を外したところです。

下に電源以外の操作スイッチの付いているサブ基板が見えます。これらを外して部品にアプローチしました。最近の機器にはこんなアクセサビリティーは期待できません。

―9の4―

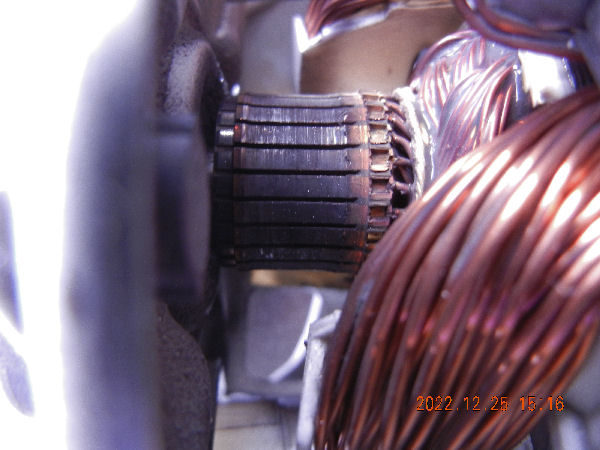

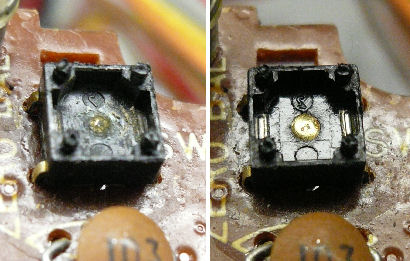

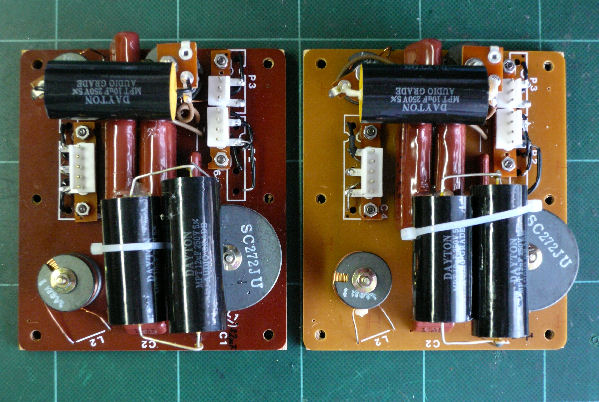

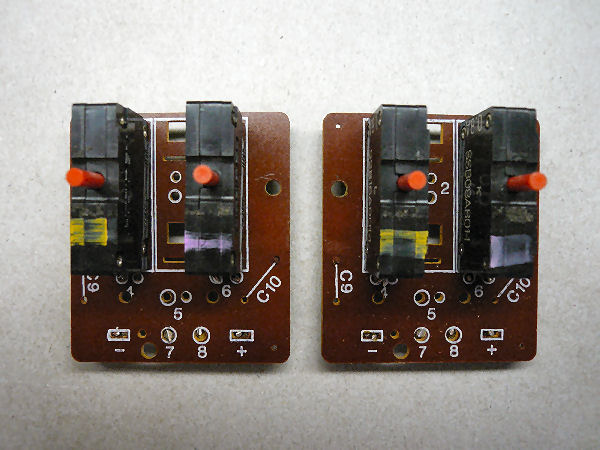

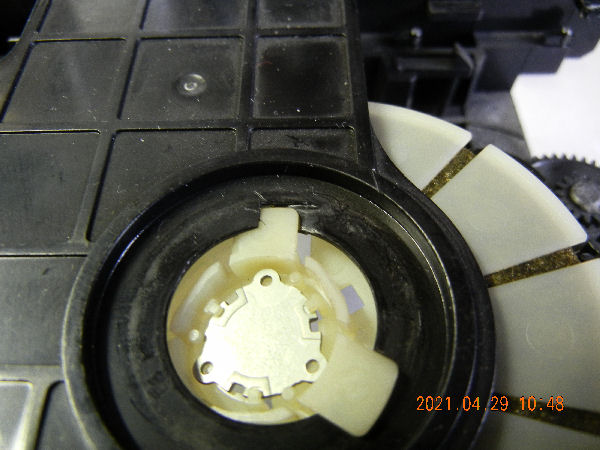

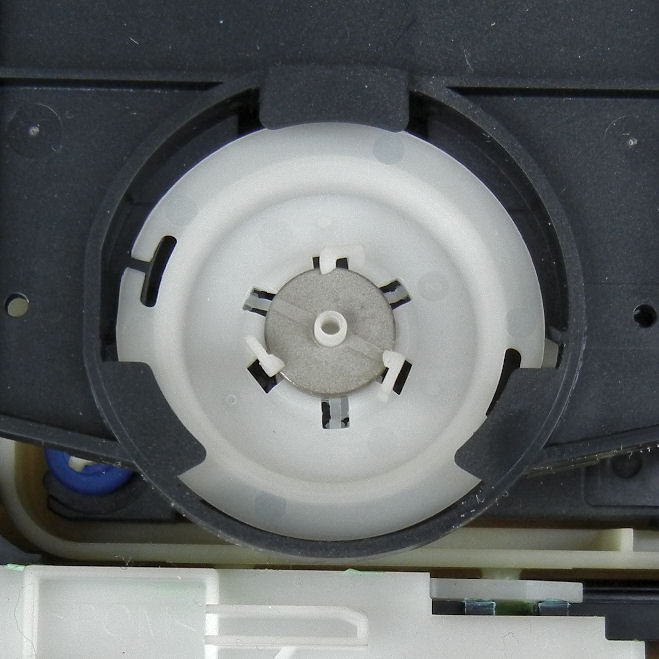

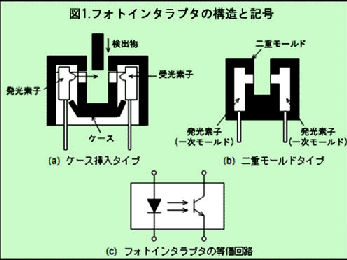

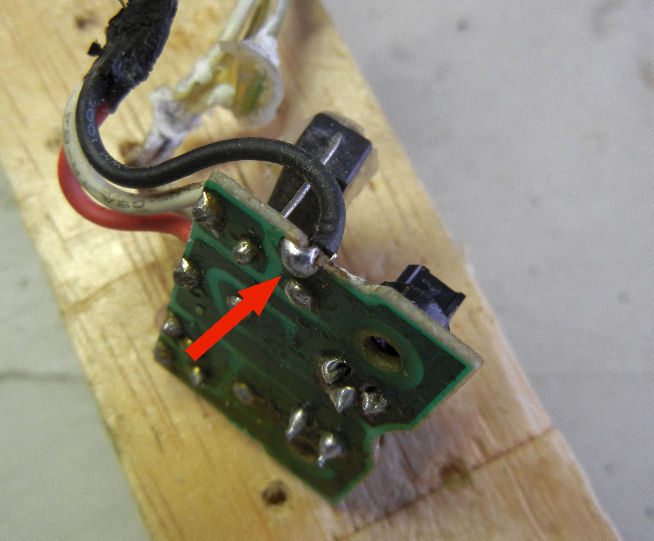

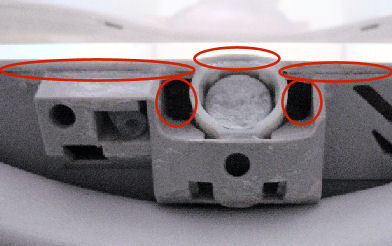

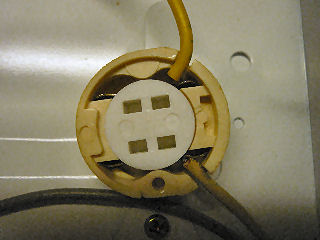

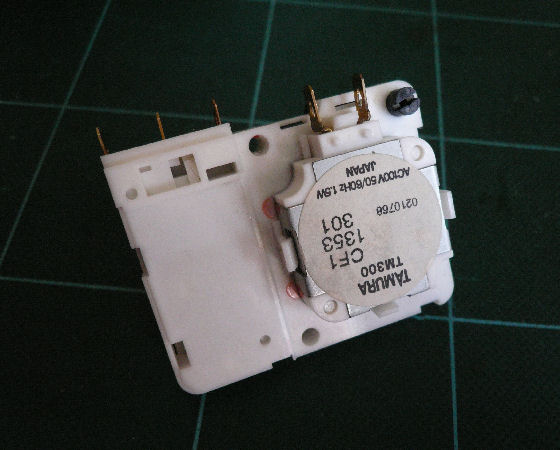

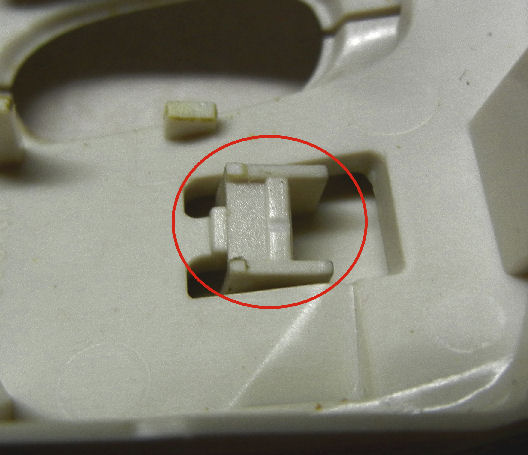

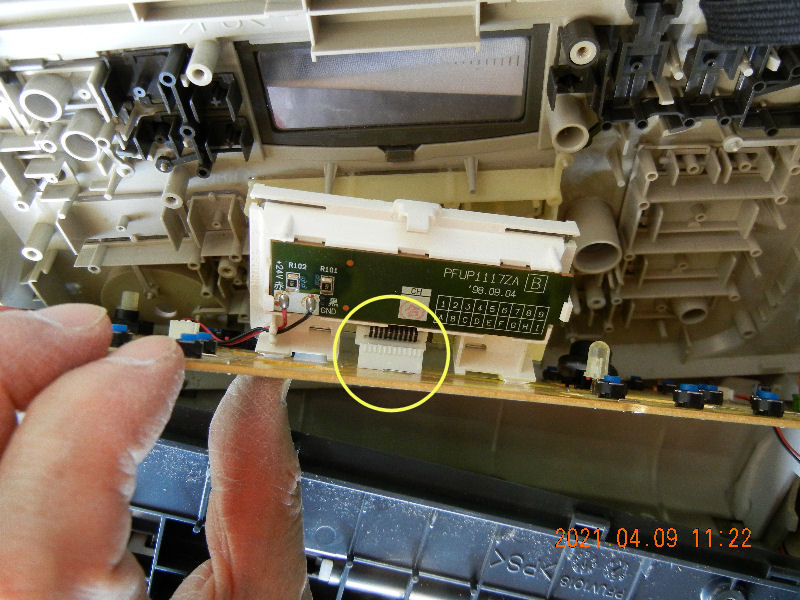

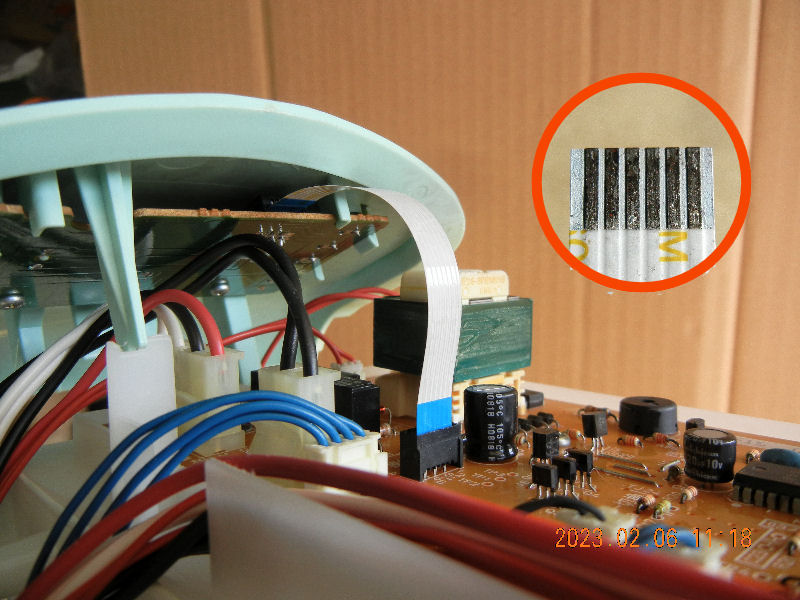

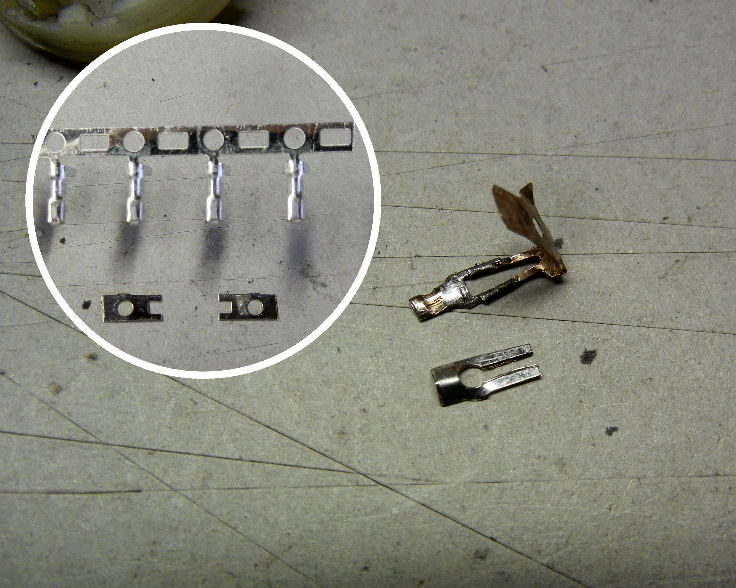

写真:スイッチ基台部

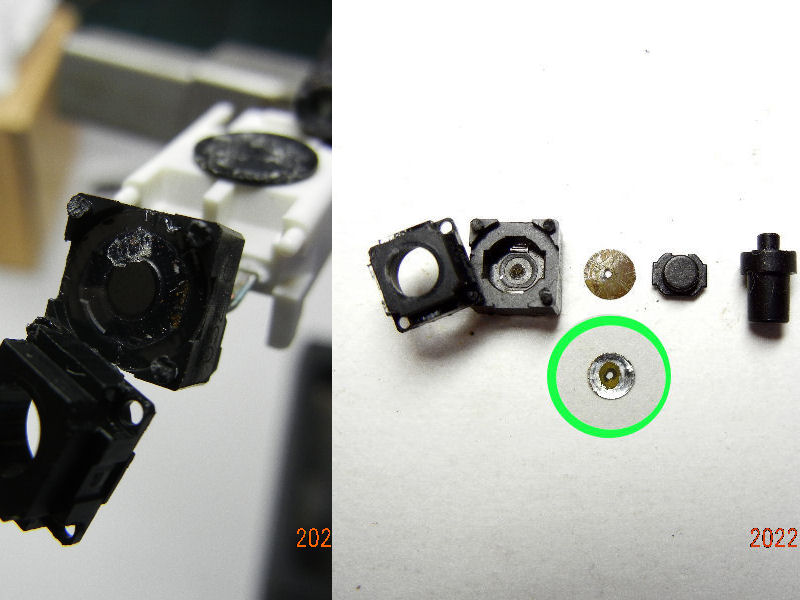

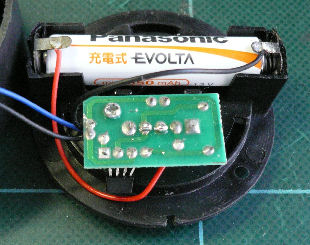

普通はしないと思いますが、タクトスイッチを分解して中を清掃しました。

左:清掃前(接点が緑青で覆われています)

右:清掃後です。

再組立ては一回しかできないので、次は部品の交換になります。ボリュームも同様です。

―9の5―

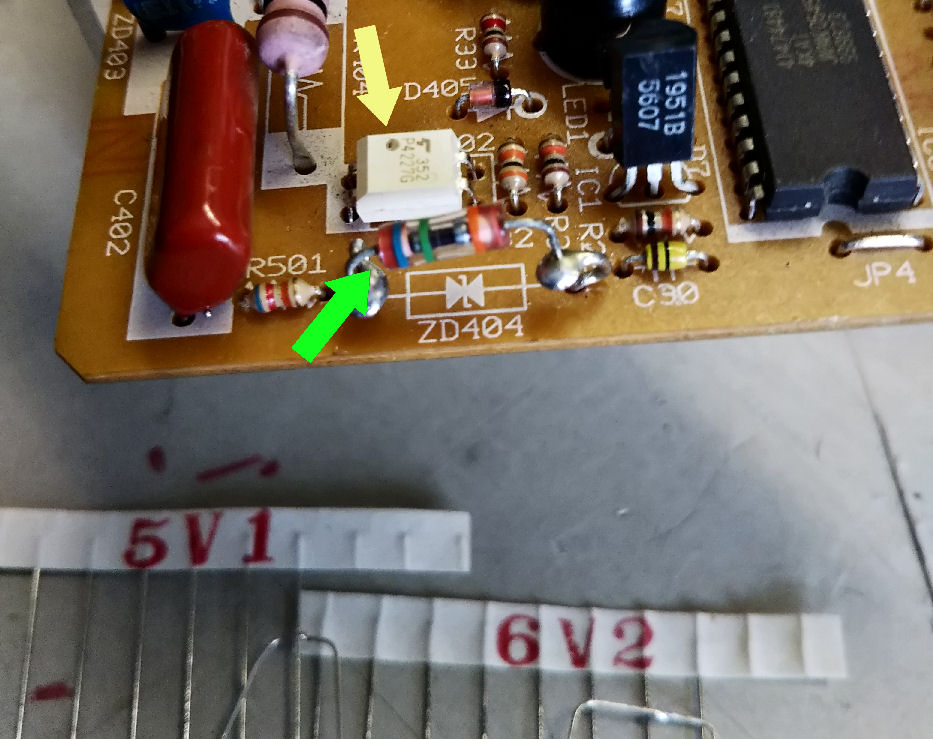

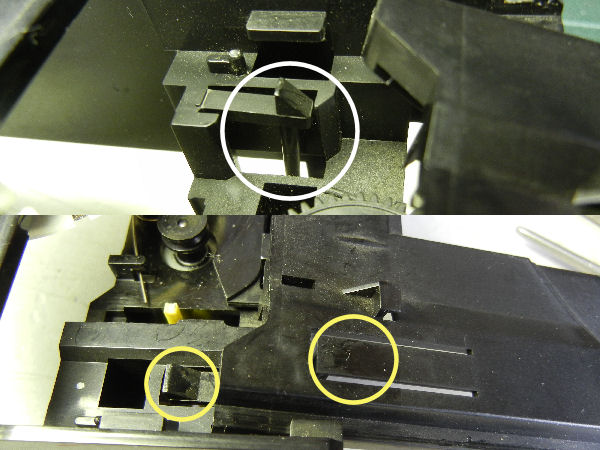

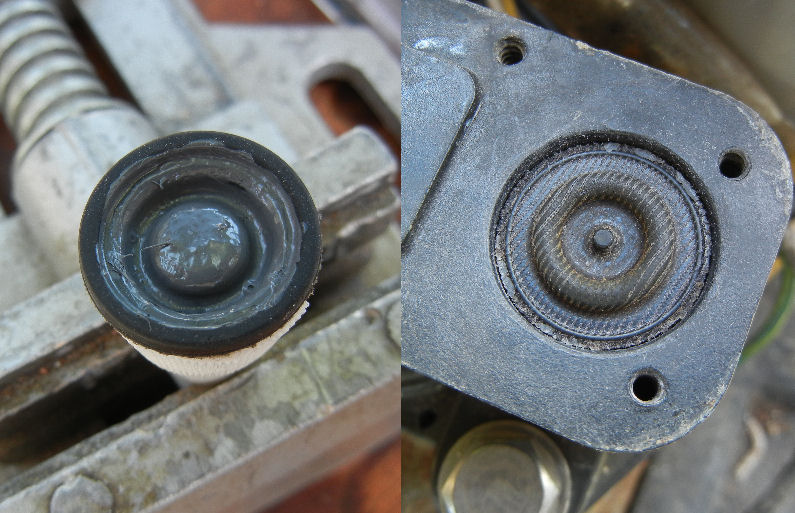

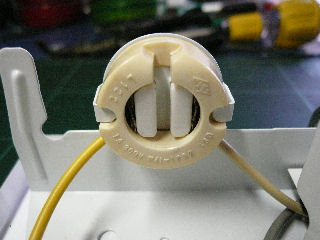

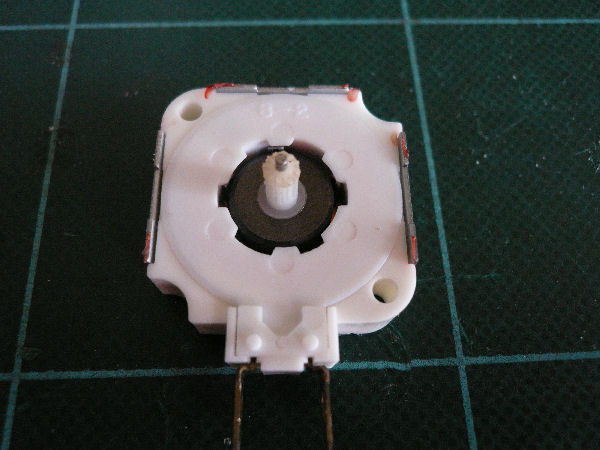

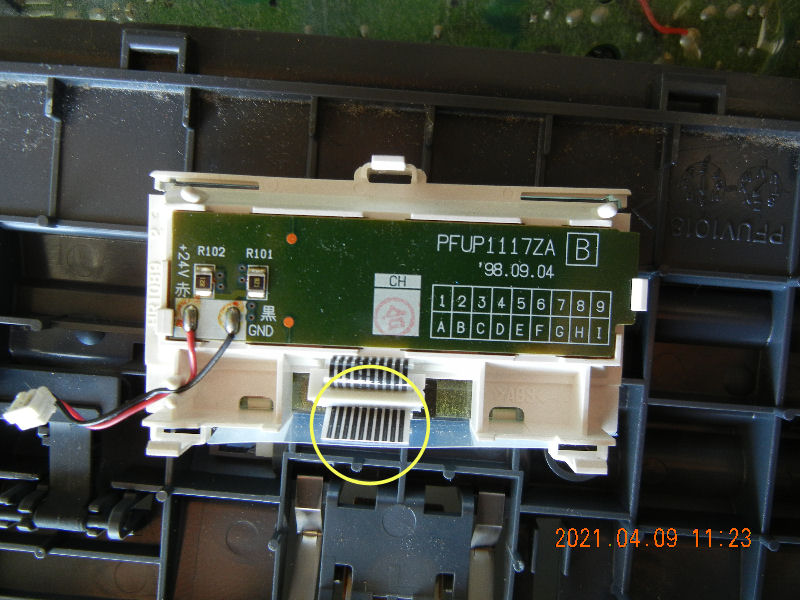

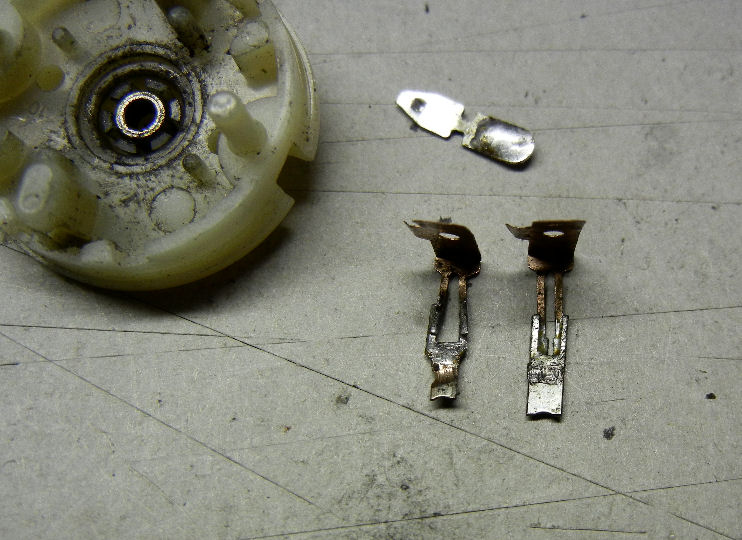

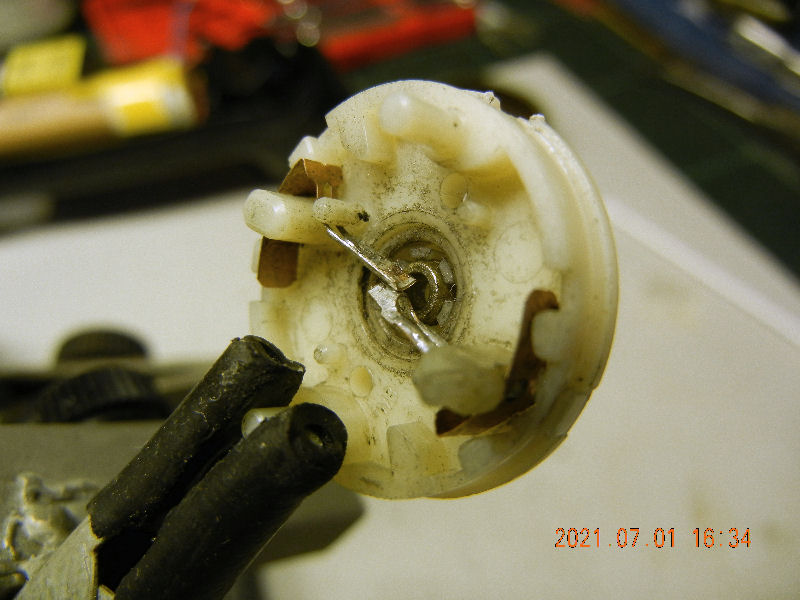

写真:スイッチ蓋部

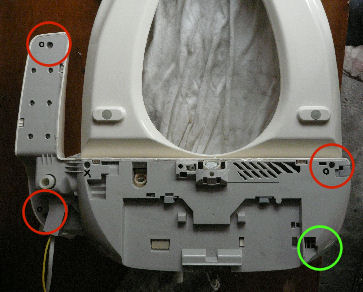

左上:プッシュボタン

右上:留め金(蓋)

下:ポッコンペッコンする薄い金属の円盤→カーボン様の黒いもので覆われています。これではスイッチが入らないのも無理有りません。

―9の6―

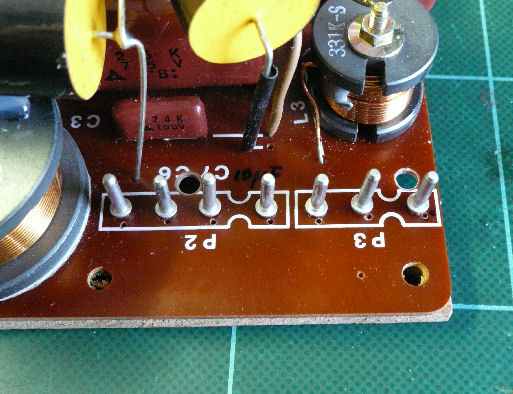

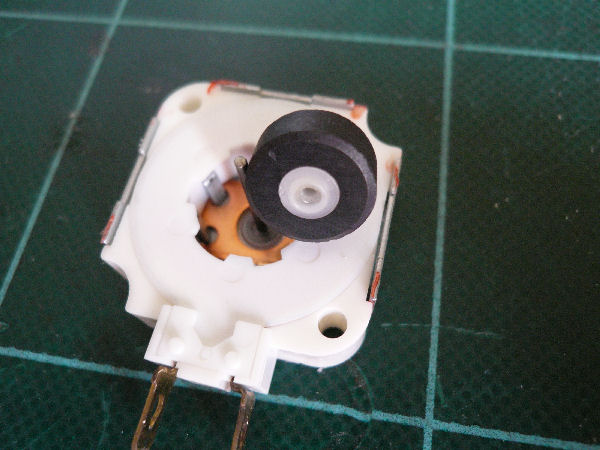

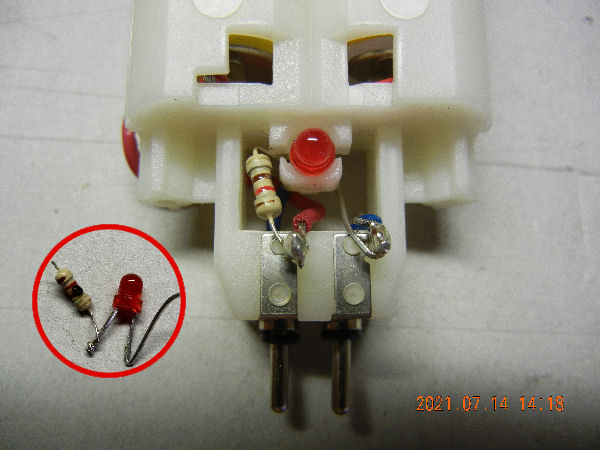

ポッコンペッッコンをとがったピンセットでこすり、汚れを荒落とししました。これは失敗でした。金属が薄くなり、プッシュの手ごたえが弱くなってしまいました。が、とりあえず導通回復です。

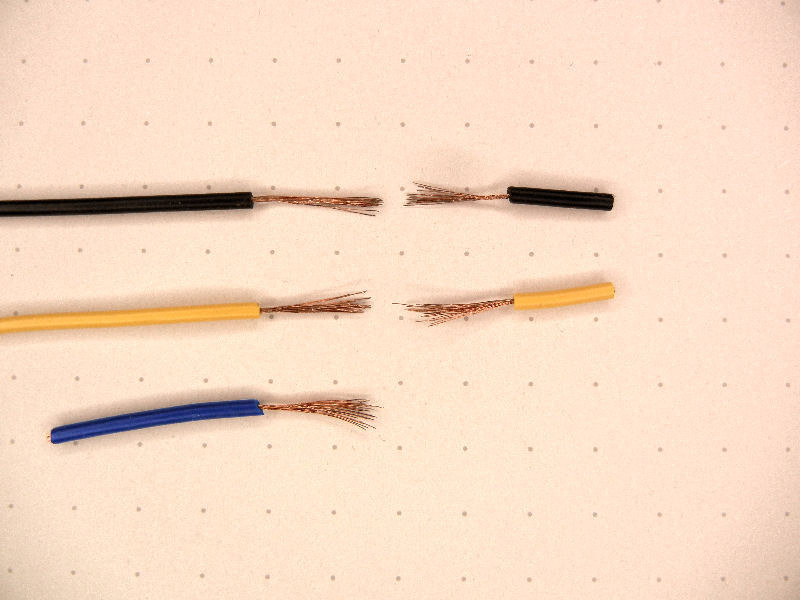

ボリュームも同様に分解し、摺動面をCAIGでクリーニングし、機能復活しました。

―9の7―

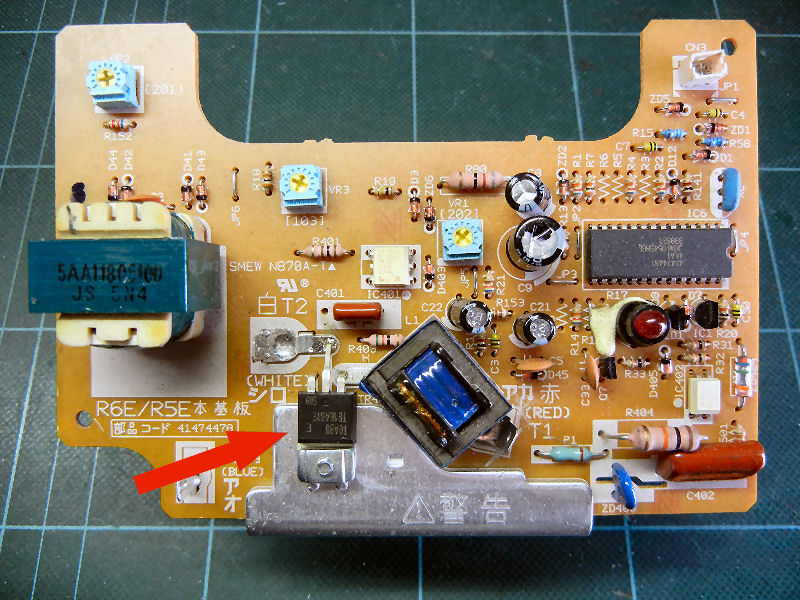

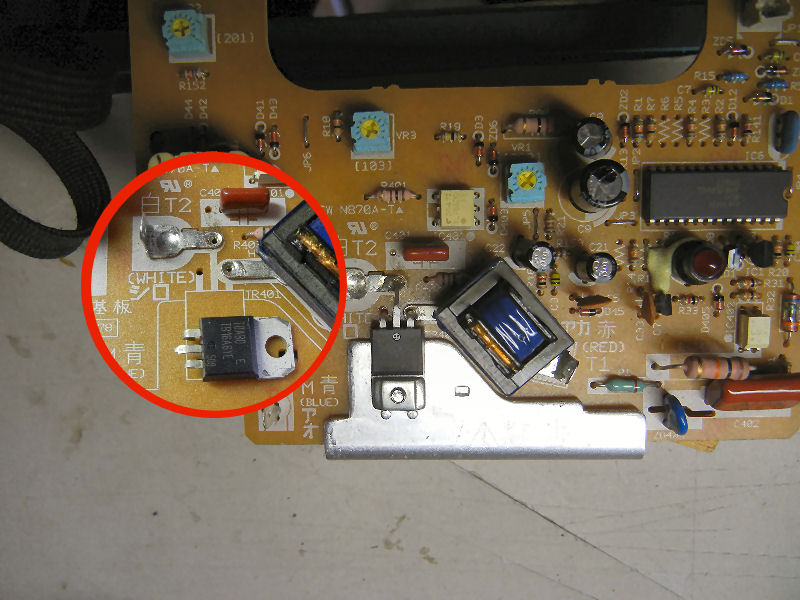

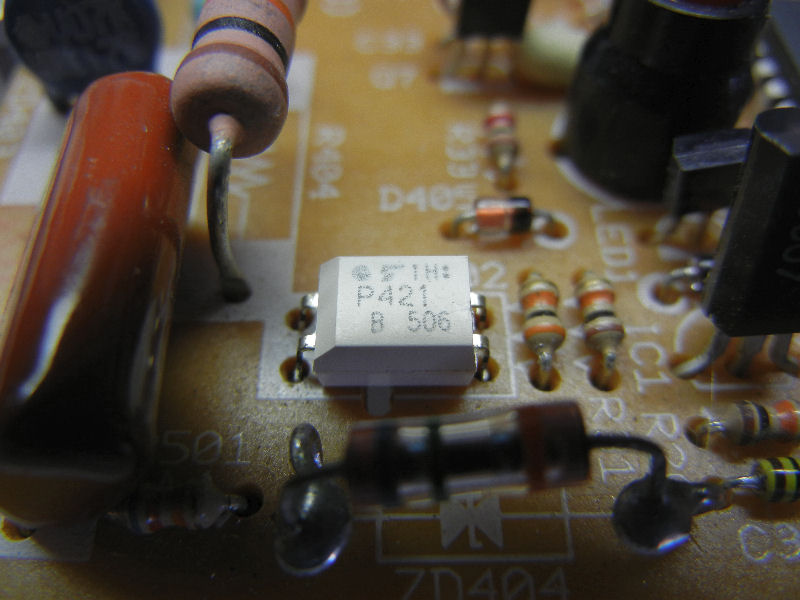

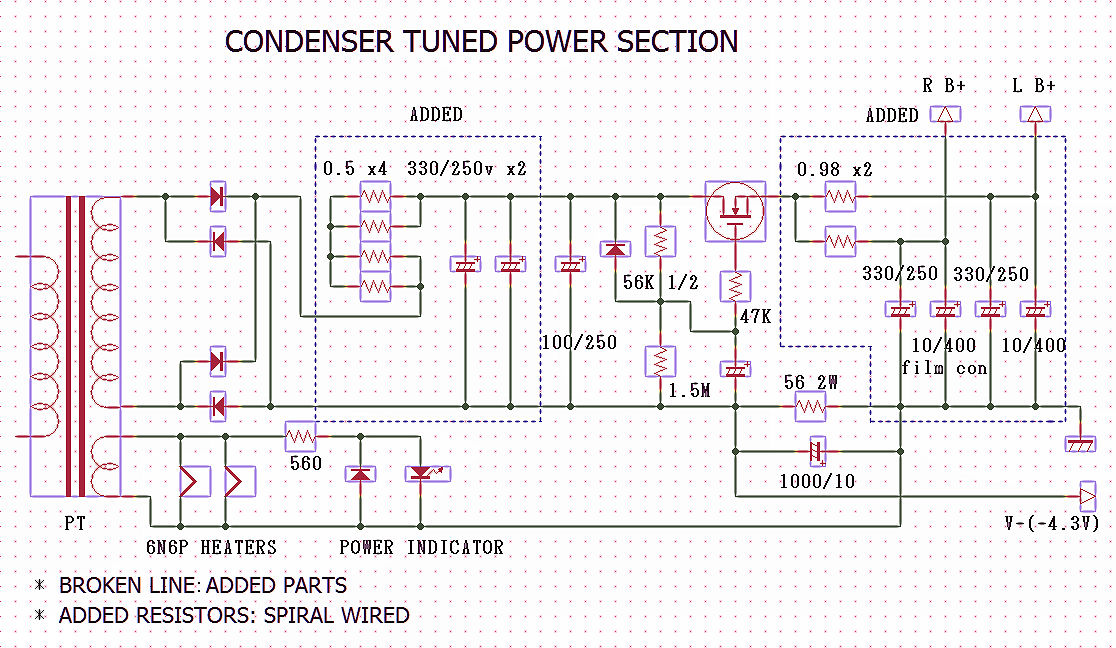

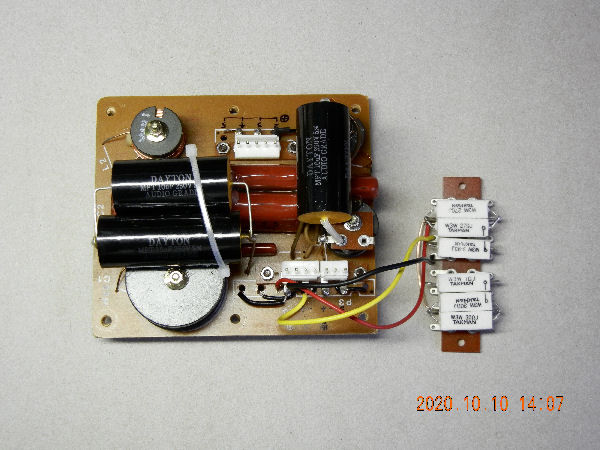

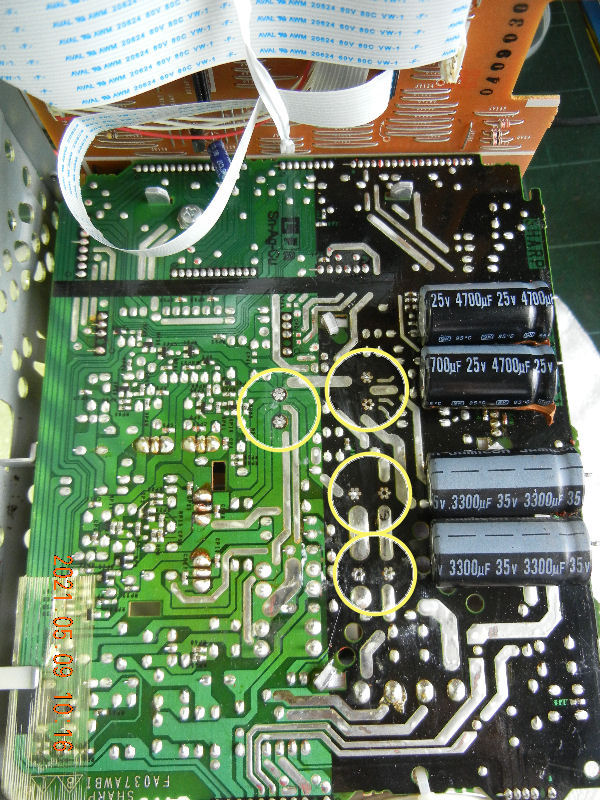

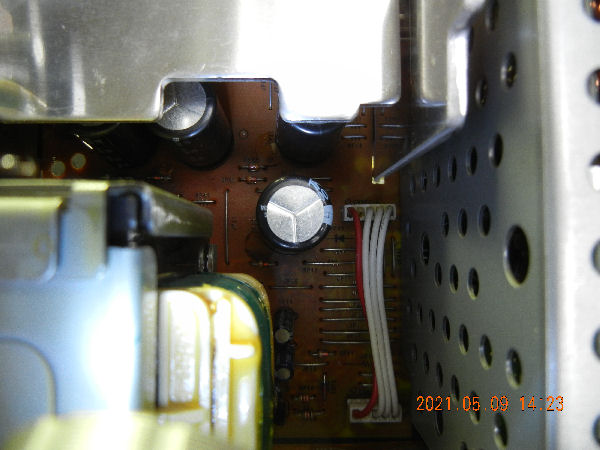

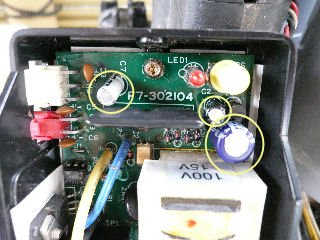

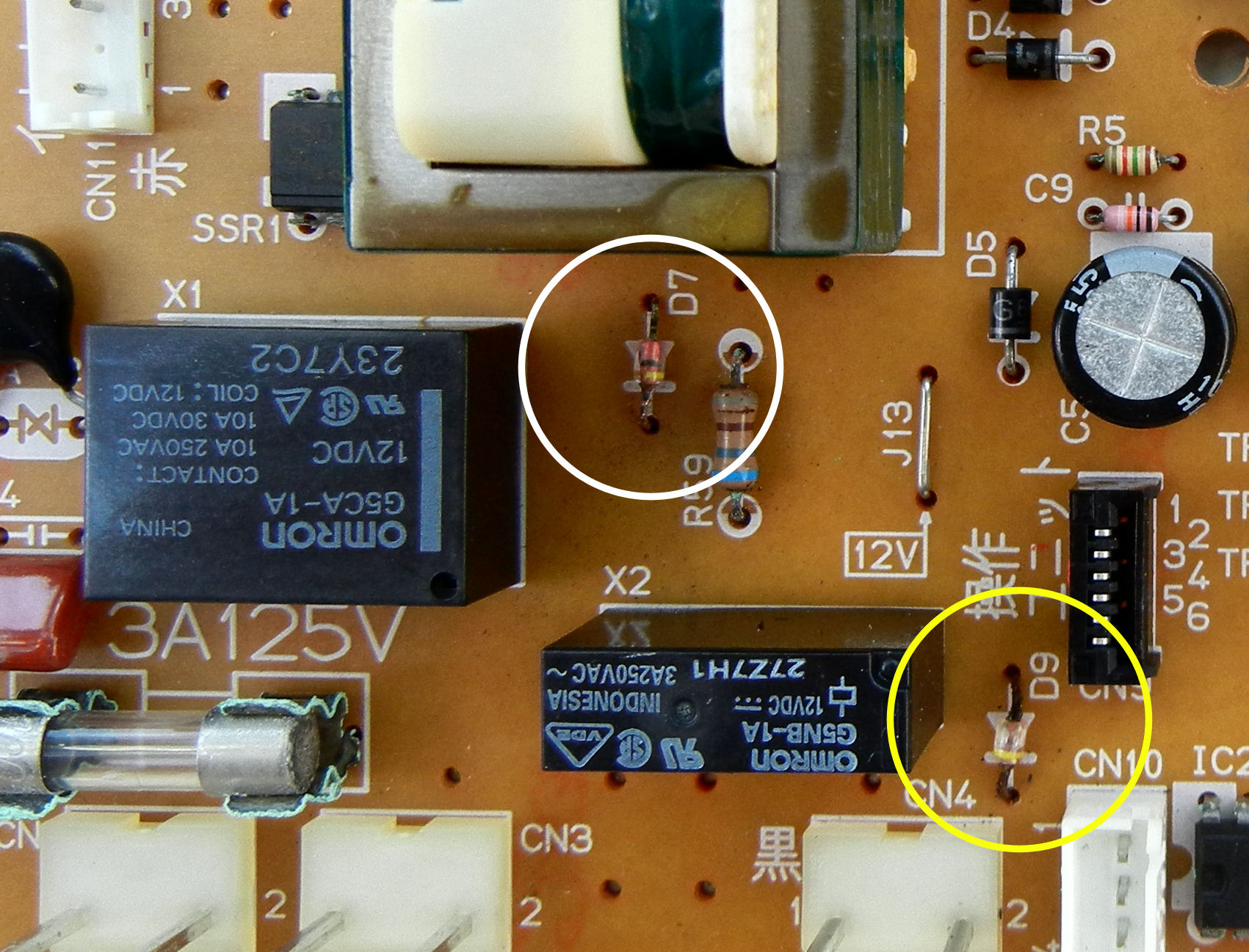

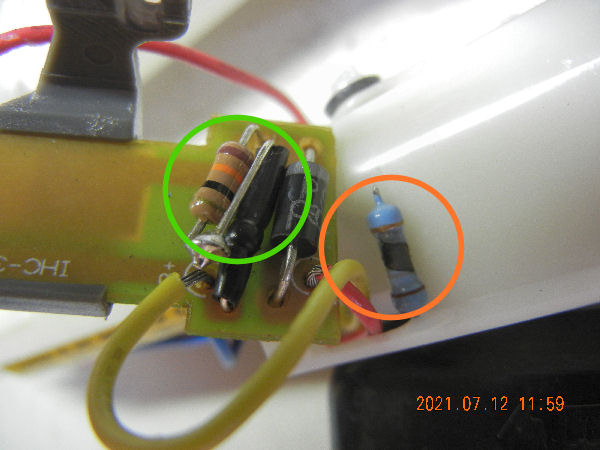

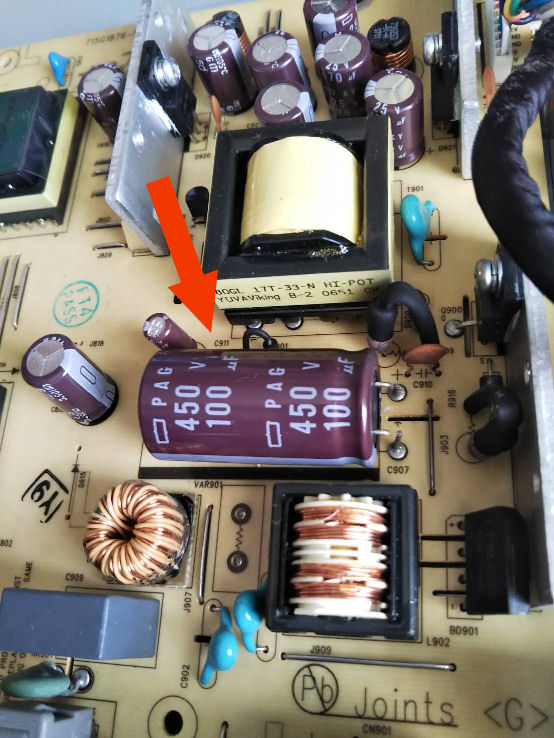

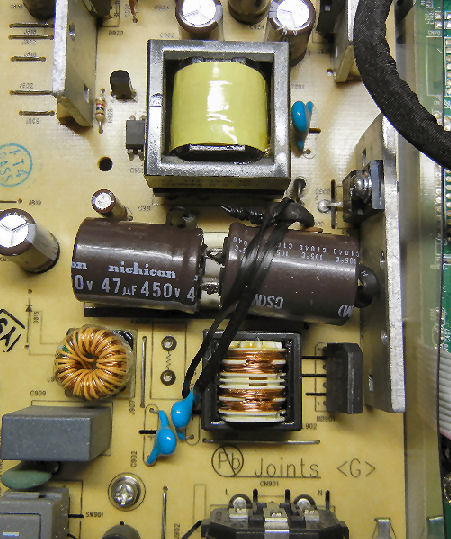

基板端の電源部です。懐かしいハイブリッドICが使われていました。

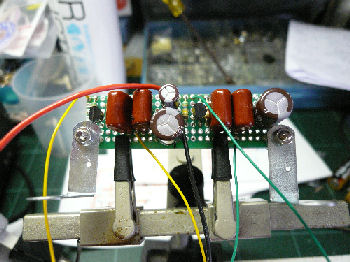

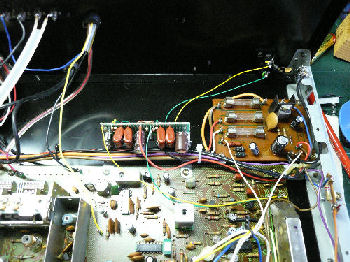

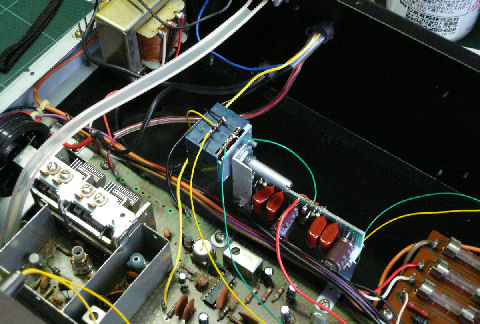

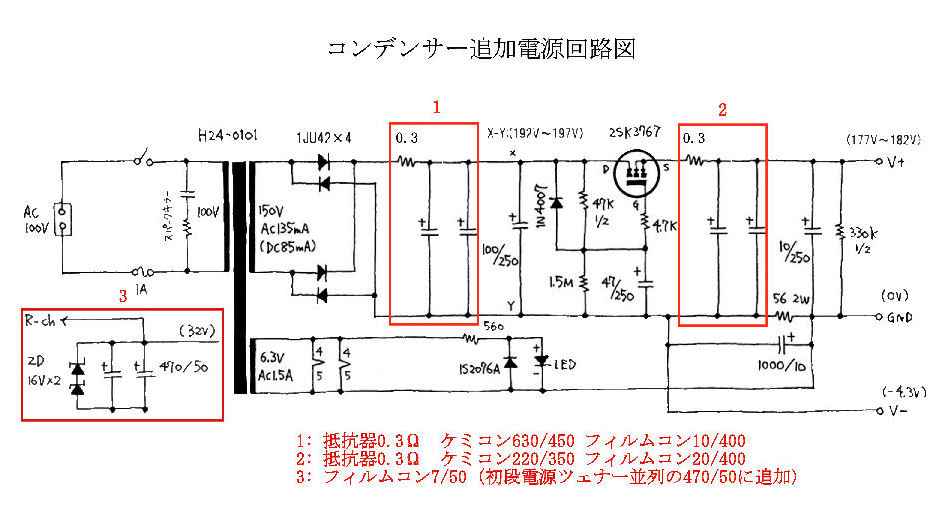

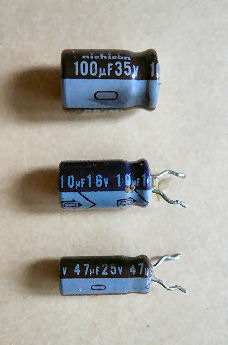

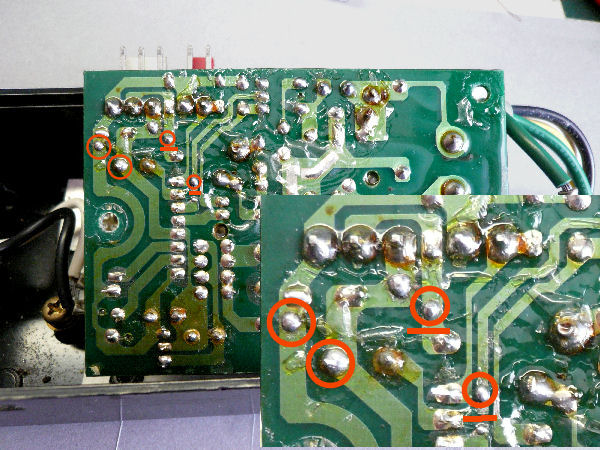

スイッチとボリュームの修理でターンテーブルは使えるようになりましたが、分解したついでに、無極コンデンサーを含む電解コンデンサー類をすべて新しいものに交換しました。

基板の裏にも後付けしたらしいコンデンサーがいくつかありましたが、当初気がつかず、改めて発注、交換しました。

以上が当初の修理歴です。

―9の8―

その後ポンプは順調に動作しています。

その後ポンプは順調に動作しています。

.jpg)